1. Allgemein & Problemstellung

Wusstest du, dass…

…Deutschland seinen kompletten Energiebedarf problemlos aus regenerativen Quellen decken könnte, und das bei einem naturverträglichen Ausbau?12

Ohne Energie keine Show – daher ist das Thema von elementarer Bedeutung für Veranstaltungen und gewinnt in Zeiten von Energiekrise, steigenden Kosten und Luftverschmutzung noch mehr an Bedeutung.

Aus Kostengründen streben Veranstaltende von Events einen möglichst effizienten Einsatz von Energieträgern an, gleichzeitig orientieren sich künstlerische Visionen oder musikalische Anforderungen nicht immer am Energieverbrauch, der auch logistisch von örtlichen Gegebenheiten abhängt.

Die Herausforderung für die Veranstaltungsbranche: Trotz laufender Energiewende sind erneuerbare Energien momentan teilweise noch teurer als ‘herkömmlicher’ Strom oder schädliche Treibstoffe wie Diesel und Benzin.13 Bei großen Open Air-Veranstaltungen ist es heute die absolute Ausnahme, dass eine Infrastruktur für erneuerbare Energien zur Verfügung steht. Momentan verursacht die deutsche Festivalbranche so jährlich Emissionen aus circa 400 Millionen Liter Diesel.14

Fazit: Für Veranstaltende und Bands ist das Thema Energietransformation ein bedeutender Hebel und erfordert neben Effizienzanpassungen vor allem die Auseinandersetzung mit erneuerbaren Energieträgern.15

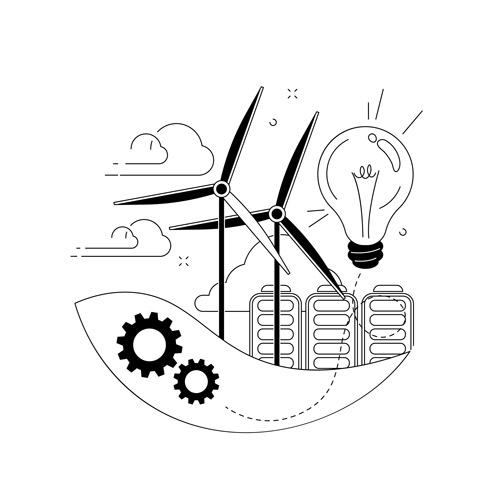

2. Unsere Messlatte für Labor Tempelhof

Um die Labor Tempelhof-Konzerte möglichst klimapositiv umzusetzen, haben wir diese Aspekte zum Ziel genommen:

- Feststrom in Form von echtem Ökostrom verwenden.

- Energieverbauch messen und Einsparpotenziale definieren.

- Batteriespeicherlösungen, möglichst kreislauffähig designt/mit Batteriepass ausgestattet und aufgeladen durch erneuerbare Energien, z. B. durch Solar-/PV, Windkraftanlagen oder grünen Wasserstoff.

- Generatoren nur wenn unvermeidbar einsetzen und mit HVO– oder anderen nachhaltigen Treibstoffen16 befüllen.

- Kommunikation mit allen involvierten Gewerken und Crews vor Ort, um Bewusstsein für Energieeffizienz zu schaffen. Kommunikation der ergriffenen Maßnahmen nach innen und außen (Publikum).

3. Was lief gut, was geht besser?

Bei Labor Tempelhof wurden verschiedene Maßnahmen ergriffen, um das Thema Energie möglichst nachhaltig und kreislauffähig umzusetzen.

Was lief gut?

- Versorgung des gesamten Veranstaltungsgeländes inklusive Produktions- und Gastronomie-Bereich mit Feststrom (Ökostrom). Ausnahmen waren sicherheitsrelevante Positionen (Sicherheitsbeleuchtung bzw. Havarie-Aggregat), die aufgrund behördlicher Vorgaben mit einer unabhängigen Stromquelle versorgt werden müssen bzw. Lichtmasten, bei denen eine Festnetzversorgung aufgrund der benötigten Kabelwege von bis zu 1,5 Kilometern unverhältnismäßig war.

- 100 % Verzicht auf Propangas im Gastrobereich.

- Einsatz von HVO mit 70-90 % weniger CO₂-Emissionen als Diesel bei Lichtmasten und dem Havarie-Aggregat.

- Einsatz von solarbetriebenen Handyladebäumen für das Publikum.

Was geht besser?

- Die Beschaffung von HVO ist derzeit noch sehr zeit- und kostenintensiv, weil der Kraftstoff nicht flächendeckend (im Fall von Labor Tempelhof: vor Ort in Berlin) verfügbar ist. Es fehlt eine deutschlandweite Liefer- und Logistik-Infrastruktur zur Beschaffung.

- Weitere erneuerbare Energiequellen nutzen, wie zum Beispiel langfristig(er) angelegte Energiespeicher, Photovoltaik-Anlagen, etc.

- Genauen Energieplan erstellen und messen, wie viel Strom in welchen Bereichen verbraucht wird. Auf Grundlage dessen Energiesparmaßnahmen und -effizienzen erarbeiten.

- Ideale Energiespeicherlösungen auf Basis kreislauffähiger Batterien sind heute noch nicht am Markt erhältlich. Allerdings soll dieses strukturelle Problem auf politischer Ebene durch die Batterieverordnung der EU adressiert werden, so dass sich solche Lösungen in den kommenden Jahren durchsetzen könnten.

4. Erkenntnisse & Empfehlungen

- Eine Umstellung auf erneuerbare Energien ist für die Klimabilanz der größte direkt beeinflussbare Hebel. Durch den Umstieg von Diesel-Generatoren auf Ökostrom aus dem Netz konnten wir die CO₂-Emissionen im Bereich Energie Strom um 95 % senken17. Alle Veranstaltenden sollten sich daher frühzeitig mit diesem Thema beschäftigen.

- Bei festen Locations empfiehlt sich die Umstellung auf echten Ökostrom durch einen entsprechenden Versorger.

- Bei Standortsicherheit und mehrjähriger Nutzung (z. B. Open Air-Festivals) kann die Verlegung von Feststrom eine sinnvolle mittelfristige Investition sein. Dafür sind ggf. auch öffentliche Fördermittel18 abrufbar.

- Bei einer einmaligen Veranstaltung sollte versucht werden, mit dem Standortinhabenden und Energieunternehmen ins Gespräch zu gehen, um gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Die temporäre Verlegung von Feststrom, wie im Labor Tempelhof, ist bei einmaliger Anwendung mit einem finanziellen Mehraufwand verbunden, sowohl bezüglich der technischen Umsetzung als auch der materiellen sowie personellen Planung.

- Aufgrund der vielen unterschiedlichen Standortgegebenheiten sollten bei der Planung alle Energieträger individuell berücksichtigt werden.

- Wenn der Bezug von echtem Ökostrom aufgrund örtlicher Abhängigkeiten von einem bestimmten Anbieter nicht möglich ist, gibt es Angebote, diesen Energieverbrauch und die damit verbundenen Emissionen zu kompensieren. Davor sollten jedoch alle anderen Möglichkeiten geprüft werden.

- Die Umstellung auf Feststrom bedeutet einen erheblichen Mehraufwand durch die Verlegung der entsprechenden Infrastruktur über das gesamte Gelände (Trafostationen, Verlegen von mehreren Kilometern Kabelbrücken, Gerüstbrücken, etc.).

- Darüber hinaus kann die Umstellung auf Feststrom Auswirkungen auf einzelne Gewerke haben. Zum Beispiel in der Gastronomie: Eine Friteuse wird mit Gas schneller heiß als mit Strom.

- Vorab die Gewerke über die Umstellung/gegebene Energiequellen in Kenntnis setzen, um so Feedback zu eventuellen Bedürfnissen und Anforderungen zu erhalten. Geschieht das frühzeitig, können gemeinsam Lösungen gefunden werden.

- Alternative Kraftstoffe wie HVO sind eine gute Übergangslösung, wo Kraftstoff unbedingt notwendig ist. Allerdings ist die Beschaffung aufgrund des geringen Angebots sehr aufwändig.

- Angebotsentwicklung am Markt genau beobachten.

- Bei Locations in der Nähe von HVO-Produzenten ist die Beschaffung einfacher und die Lieferstrecken sind kürzer.

- Grüner Wasserstoff: Wasserstoff kann an manchen Stellen und in manchen Regionen eine Alternative zu HVO sein. Das ist davon abhängig, wie hoch der Energieverlust bei der Erzeugung ist (wie viel Energie wird benötigt, um eine bestimmte Menge Wasserstoff zu erzeugen).

- Projekte wie die Solarbäume als Handyladestationen sind zwar kein wesentlicher Hebel für die Klimabilanz, haben aber einen sehr großen Bildungseffekt, wie Gespräche mit dem Publikum bei Labor Tempelhof gezeigt haben. Das gilt auch für Projekte, an denen sich das Publikum aktiv beteiligen kann, wie z. B. die Erzeugung kinetischer Energie durch Fahrräder, die am Hinterrad mit einem Generator bestückt sind oder betanzbare Bodenpaneele.

- Projekte dieser Art vorab bei der Planung berücksichtigen und entsprechende Flächen zur Verfügung stellen.

- Wenn solche Projekte durch Veranstaltende nicht in Eigenleistung erbracht werden können: NGOs, Vereine ins Boot holen, die mit Informationsmaterialien und Freiwilligen vor Ort den Bildungseffekt verstärken können.

- Der Einsatz von Batterien als Speicherlösung – zum Beispiel für Lichtmasten oder Kassensysteme – erfordert eine lange Planungszeit, da ihr Fassungsvermögen begrenzt ist und unterschiedliche Potenziale zu beachten sind.

- Anschluss an Feststrom/Ökostrom.

- Alternativ: Für Batterielösungen frühzeitig mit dem Stromdienstleister zur Umsetzung ins Gespräch gehen.

- Alternativ: HVO-Kraftstoff zum Betrieb verwenden statt Diesel.

- Auch beim Umstieg auf erneuerbare Energien ist es sinnvoll, die Energie möglichst effizient einzusetzen.

- Genaue Leistungserfassung inklusive Spitzen, um die Energieversorgung gut zu steuern und gegebenenfalls durch Peak Shaving und Laststrom-Management auszugleichen.

5. Kontakte Dienstleister*innen

6. Weitere Inspiration aus der Branche

Das Futur2 Festival (Kapazität 5.000) in Hamburg konzipiert und skaliert ihr Festival nur so groß, wie es mit erneuerbarer Energie versorgt werden kann. Eine Solaranlage liefert die Energie für die vorhandenen Batteriespeicher, die Bühne wird mit Energie betrieben, die aus Generatoren an feststehenden Fahrrädern stammt: Der Widerstand der Pedale erhöht sich mit dem Energiebedarf der Bühne und macht Energie somit erlebbar und begreifbar. Wenn der Bass einsetzt und die Lichter angehen, wird es schwieriger zu treten.19 Auch Coldplay setzte sich auf ihrer Welttournee 2022 mit dem Thema auseinander: Durch das Tanzen des Publikums auf kinetischen Bodenplatten wurde Energie in Batterien gespeichert und so erfahrbar gemacht, wie Energie entsteht.20 Hier allerdings als Bildungsprojekt und nicht als wesentlicher Teil der Energieversorgung.

Das Shambala Festival (Kapazität 25.000) in Großbritannien beschäftigt sich mit zwei großen Themen: Erneuerbare Energien in jeglicher Form (Zugang zum Stromnetz, Einsatz von Solarenergie, Biokraftstoffen, Batterien und Bio-Flüssiggas) und die Reduktion von eingesetzter Energie und dem konsequenten Monitoring des Verbrauchs. Zwischen 2010 und 2019 hat das Shambala die Emissionen vor Ort um 90 % reduziert, ebenso wie die Anzahl der verwendeten Generatoren von 26 auf 15 in drei Jahren – trotz wachsender Publikumszahlen. Das Festival gibt an, durch eine Mischkalkulation keine zusätzlichen Kosten für Nachhaltigkeitsmaßnahmen zu haben: Treibstoff einzusparen, spart auch Geld.21